9 octobre

Un peu de lessive, un peu de vaisselle, un peu de rangement, je m’absorbe dans des tâches domestiques, pour ne pas faire ce que je suis censé faire, travailler. Quelque chose ne va pas dans le travail : ma chérie est épuisée en quelques semaines et moi je ne trouve plus aucun intérêt dans ce pour quoi je suis payé. J’ai pris un appel en conduisant, fait demi-tour de manière un peu brusque, et récupéré la gamelle oubliée. J’ai porté le verre au point de collecte et récupéré Benjamin au point de rendez-vous. Doliprane betterave raviolis. Figues poires burrata. J’ai ouvert quelques documents qui me serviront d’appui logistique lors de ma prochaine offensive de copier/coller/reformuler, mais je n’ai rien écrit. J’ajoute une belle pièce dans ma collection de lieu d’attente en pleine conscience : au milieu des bacs potagers du grand parc où je guette la documentariste que je dois interviewer. L’interviewée est sympathique et diserte, pas besoin de la pousser beaucoup pour qu’elle déroule, c’est confortable. Un vilain jus marron s’échappe de la petite poubelle d’épluchures, dans la courette. On s’étourdit de citronnelle sous diverses formes plus ou moins toxiques pour éloigner les moustiques en plein spring break automnal.

10 octobre

On m’écrit à 6h41 pour me demander si je veux faire des photos avec des lycéens (– Non.) Ce matin, l’île en face a disparu, et les tamaris sont couverts de rosée. Une brume épaisse recouvre la baie et le soleil qui peine à percer dilue toutes les couleurs. J’essaie de me réconcilier avec mon petit appareil photo et je mitraille à tout-va. Tout est beau, nimbé de brouillard.

Je tarde à rentrer. Parmi les dizaines de câbles qui traînent dans la maison, impossible de mettre la main sur le câble micro-HDMI pour transférer les photos. Le transfert en Wi-Fi n’est pas plus efficace, les photos partent mais sont introuvables sur mon ordinateur. Je me fais violence, et expédie rapidement deux boulots en instance, un livret d’expo et des articles pour le journal. On m’appelle pour me dire que, faute de secrétaire de rédaction, mes piges vont être relues par une collègue pigiste. J’échange avec une élue au téléphone, qui égraine des éléments de langage que je reformule à ma sauce. J’effectue des retouches demandées sur un texte déjà ancien. L’après-midi passe plus vite quand on travaille un peu, même si ça ne ressemble à rien. La chérie de Junior m’écrit pour me demander les traductions anglaises successives de « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » (« For a long time I used to go to bed early »/ »Time was, when I always went to bed early »/ »Time and again, I have gone to bed early »/ »For a long time, I went to bed early »). Je trouve le moyen de transférer mes photos de mon appareil vers mon smartphone, puis de mon smartphone à mon ordi. Du sable s’est collé sur mon vélo, mais seulement sur la face des pièces exposées vers l’avant. J’ai l’impression d’avoir traversé une tempête.

11 octobre

La brume est encore plus épaisse ce matin. Je conditionne mon départ à l’arrivée du train de ma chérie. Sans le soleil, les nuances de gris dominent. On est aussi plus attentif aux silences. Je vois les couleurs lentement apparaître.

Je rentre avec les cheveux trempés alors qu’il n’a pas plu. J’ai trouvé deux lettres dans la boîte. La première est un courrier à en-tête de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. J’ai « été sélectionné de manière aléatoire parmi l’ensemble des ménages français dans le répertoire des logements géré par l’Insee à partir de sources administratives, pour participer à [une] enquête statistique obligatoire [sur les travaux de rénovation énergétique dans les logements.] (gras et soulignement d’origine) « En cas de défaut de réponse, [je peux] être l’objet de l’amende prévue à l’article 131-13 du code pénal. » (soit une amende qui peut aller de 38 à 3 000 €.) Je réfléchis parfois à jouer au Loto mais un peu de lucidité statistique me retient de gaspiller mes piécettes. Je prends donc pour particulièrement ironique que, pour une fois que je suis tiré au sort, c’est avec la possibilité de perdre de l’argent. Le second courrier est un chèque, que je m’empresse de déposer à la banque. Cela fait des semaines qu’il fait une chaleur estivale, et des vieilles en terrasse se réjouissent, « C’est super, ce beau temps ! » J’entends, avec un plaisir gourmand, ma voisine hurler dans la rue parce qu’elle vient d’être verbalisée pour avoir stationné son gros SUV électrique sur une bande cyclable. Je démonte le mousseur entartré du robinet, le détartre au vinaigre, le remonte, et il n’y a pas davantage de pression. Lessive de draps, reprise du compte-rendu d’une rencontre vieille du printemps, quelques mails. J’achève la lecture de Marelle, de Julio Cortázar (ou bien, c’est elle qui m’achève, je ne sais pas très bien.) Enfin : j’achève une lecture possible. Je me contente de feuilleter les 98 « chapitres dont on peut se passer », d’après Cortázar lui-même, et qui sont là pour composer une seconde lecture du roman, non-linéaire celle-là, au gré des renvois en fin de chaque chapitre. Je relève lors de ce survol le chapitre 130, « DES DANGERS DE LA FERMETURE À GLISSIÈRE », qui réveille un douloureux souvenir de ma prime enfance. J’écrase un moustique sur le dos d’Éden, d’Auđur Ava Ólafsdóttir.

12 octobre

Mon moi augmenté envoie un SMS à Cadette afin qu’elle se réveille pour sa première journée d’examen, tandis que je dors encore. Le premier étonnement du matin est de lire que « bonhomie » s’écrit bien avec un seul « m ». Je traverse la brume sans les mains et sans appareil photo. Un mulot s’écarte à peine quand je passe à son côté. On devient familiers. J’écrase un moustique sur ma tempe, il a un bel abdomen rayé, pour ne pas dire tigré. Dans la baie silencieuse, je ne croise que deux personnes : le premier écoute au smartphone le brouet R’n’B d’une radio FM, la seconde écoute au smartphone la grasseyante matinale d’une radio FM. Dans la rue, un voisin ponce des pierres, et des artisans sablent une façade au compresseur. Parce que j’anime des ateliers d’écriture, on m’adresse un étudiant qui a écrit un roman, confesse « une certaine méconnaissance dans le processus », et voudrait savoir « comment se passe la signature d’un éventuel contrat ». Je lui réponds gentiment et lui explique tout ce que je ne vais pas pouvoir faire pour lui. Je croise ma cousine Véronique, puis ma collègue Émilie, puis Amélie-à-qui-je-n’ai-rien-à-dire, avant d’atteindre le seuil de la réunion des gagne-petit de la culture locale, ceux qui sont obligés de faire de « l’éducation artistique et culturelle » pour sécuriser leur statut d’artiste. Je salue Catherine, Doria, Jérôme, Yanaëlle, Véronique, Renaud, Emmanuelle, Jessica, Clémence, une autre Catherine, Alexia, Marine. Je ne pioche pas dans le petit buffet, juste un verre d’eau, puis un deuxième parce qu’il fait vraiment très chaud, puis j’ai envie de pisser. Je change une première fois de place, pour laisser deux copines copiner côte-à-côte, puis une seconde fois de place, parce que la chaleur du vidéoprojecteur me souffle sur la joue. À la librairie, j’achète Debout dans les fleurs sales, de Thomas Vinau, et Copeaux de bois, d’Anouk Lejczyk, et le libraire m’offre Radio Simenon, de José-Louis Bocquet. Dans la grande surface de bricolage (outre que j’y trouve où me soulager), j’hésite entre le mousseur qui fait réaliser 50 % d’économie d’eau (débit de 9L/mn) et celui qui en fait réaliser 60 % (avec un débit moindre de 6, 5L/mn). La vaisselle réclame un bon débit d’eau. Le chantier de ravalement de façade des voisins salope toute la rue, des toits aux caniveaux, on a l’impression de vivre dans une cimenterie. J’expérimente la proposition de retouche de texte par IA sur les présentes notes. Le résultat est encore très grossier, enchaîne les clichés, les contresens et les maladresses, mais supporte finalement la comparaison avec une production humaine. Et cela va se parfaire, ce qui inquiète un peu.

13 octobre

Je me suis réveillé à 4h, j’ai lu. SMS de Junior à 5h30, pour me dire que, finalement, il part pour Košice. SMS de Cadette à 6h45, pour me dire qu’elle a une fièvre à 38° 8. Pas de brume ce matin. Entre deux bandes de nuages, le soleil dore la baie et donne une tonalité plus ardente à mon tour à vélo.

La bande-son du matin : à l’aller, je fredonne dans ma barbe O Leãozinho de Beirut, au retour, je sifflote entre mes dents Par les lueurs, de Dominique A. Les gars du chantier nettoient leur merde à la truelle et au jet. Je relève cette coquetterie dans un article d’un journal littéraire en ligne : « (…) au risque du psittacisme et de l’épigonalité radicale ». Je serais curieux de savoir comment l’IA de WordPress simplifierait cette cuistrerie. Je termine la lecture de Copeaux de bois, d’Anouk Lecjczyk en début d’après-midi. J’ai plusieurs fois Cadette au téléphone, qui tergiverse : doit-elle se rendre à sa prochaine épreuve, demain matin, alors qu’elle se sent patraque, mais n’a rien pour attester formellement qu’elle se sent patraque ? Un test Covid positif règle le problème. En deux coups d’essuie-glaces, je parviens à parfaitement étaler sur le pare-brise un enduit fait de poussière de chantier délayée dans une pluie fine. Je quitte le pince-fesse intello-culturel où j’étais invité avant la fin des discours et l’ouverture du buffet. Au petit théâtre des vanités locales, les acteurs principaux se grisent de leurs gargarismes, les seconds couteaux ont les traits tirés, et les figurants éternels, chenus et extatiques, opinent en souriant de tout leur dentier, reconnaissants d’être encore appelés pour faire une claque chichement payée d’un peu de mousse au fond d’une éco-cup. Il commence à pleuvoir, les rares amis présents sont à distance, et un trio de jazz attend de sévir sous un minuscule tivoli blanc éclairé au spot d’une lumière violette.

14 octobre

J’ai les yeux sans doute encore ensommeillés, ou je lis trop vite, ou je ne suis pas disposé à tomber si tôt sur un anglicisme dans le quotidien local, le fait est que je m’y reprends à deux fois pour comprendre ce que je lis : non, cette représentante de l’économie touristique locale, interrogée sur la nouvelle identité de marque du territoire (sic) n’a pas répondu au journaliste « j’aime la vaseline », mais « j’aime la baseline. » Un ordre de passage minuté, sur le modèle d’un speed-dating, nous a été notifié pour les rencontres parents-profs de Benjamin. Les profs s’en tamponnent et nous enchaînons nos deux rendez-vous en dix minutes chrono, devant tous les parents retardataires. Affaire réglée. Je reçois Le Matricule des Anges. J’avais prévu de m’installer dans une des confortables chauffeuses du café pour lire et écrire un peu, mais la serveuse m’oriente vers une table devant le bar, à côté des cuisines, sous l’enceinte qui diffuse du funk. Je m’installe en terrasse, le froid me déconcentre moins que le bruit. J’aperçois Olivier. Je pioche avec parcimonie quelques poèmes dans le recueil de Thomas Vinau. Je pars à vélo avec l’idée de rejoindre le petit port fluvial de la ville au sud, mais bifurque dans les marais. Je découvre une partie de l’estuaire que je ne connaissais pas. De longs chemins rectilignes cernés de roseaux, des plages minuscules, un phare isolé au milieu des terres qui fixent les petites îles du pertuis avec le même regard triste que le fantôme de A ghost story.

Les paysages sont familiers, mais pas les lieux, ça suffit à mon bonheur. Sur le retour, à la sortie de la station balnéaire, la signalisation de l’itinéraire cycliste me semble indiquer une drôle de direction. J’emprunte un autre chemin et j’ai raison. Le retour tire dans les jambes et les fesses. Dans les derniers kilomètres, mon pédalier fait des siennes, il sort lentement de son axe, et exerce une friction qui oblige à appuyer davantage sur les pédales. Je rentre éreinté. Je répare le vélo, remplace les ampoules de la cuisine. Dans un restaurant à Paris, quelqu’un que je ne connais pas fait une lecture publique de mon texte publié dans Dissonances. J’ai renoncé le mois dernier à me rendre au Salon de la revue, à cause notamment du pince-fesse d’hier soir. Je n’aurais pas dû.

15 octobre

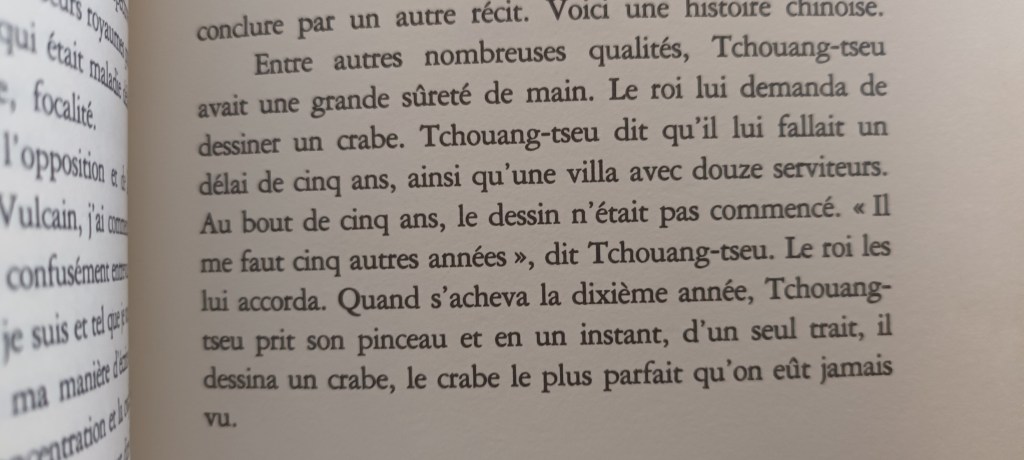

Avant de me lever, je vérifie, par de petits mouvements prudents des jambes, des hanches, du bassin, des bras, que je ne suis pas perclus de courbatures. Je finis L’amour, de François Bégaudeau, en fin de matinée. C’est le premier livre de François Bégaudeau que je lis. L’histoire d’un couple, de sa naissance à son terme, simple, sans heurts et sans drame. 50 ans résumés en 89 pages, en s’attachant à la dimension matérielle de la vie conjugale (ce qui pourrait lointainement l’apparenter aux Choses, de Perec, dans un univers de classe moyenne), avec force ellipses et raccourcis. Italo Calvino dans Leçons américaines disait que cette capacité à jouer avec le temps et la vitesse demeure une des grandes forces de la littérature. À l’époque de cette lecture de Calvino, je connaissais par cœur l’histoire qui illustrait et concluait ce chapitre consacré à l’accélération :

J’aime aussi cette micro-nouvelle de Jacques Sternberg, dans Histoires à dormir sans vous :

– Vous m’aimez donc vraiment ? demanda-t-il.

Elle hésita avant de répondre.

Elle se maria avec un autre, eut un enfant, se lassa, divorça.

Ensuite, elle se tourna vers lui.

– Oui, répondit-elle, pourquoi ?

Junior m’envoie plein de photos de Košice. Nous entrons dans les dimanches après-midi d’automne, passablement déprimants. La semaine à venir me fatigue déjà.