20 mai

Nous remplissons notre déclaration d’impôts, en nous demandons si nous cochons bien les bonnes cases. Nous enchainons dans la foulée avec de la paperasse pour Cadette. Nous ajoutons de l’huile de moteur, et nous constatons qu’il y a une fuite sous la voiture. C’est le genre de problème qui me contrarie, dont je n’ai pas envie de m’occuper mais qui ne laisse pas le choix. Je cherche un truc pour penser à autre chose et je joue sur l’ordi toute la soirée.

21 mai

Les yeux me piquent, les pollens sont de sortie. J’attends le train du matin à la gare, les odeurs de parfums et d’eaux de toilette embaument le quai, c’est un peu agressif. D’un quai à l’autre, la même annonce d’arrivée du train sort avec une petite seconde de délai, ce qui la rend parfaitement inaudible. Aðalsteinn m’accueille devant la résidence en me disant que nous nous sommes déjà rencontrés auparavant, il y a quelques années, en Islande. Je mène l’interview dans une langue qui s’apparente à de l’anglais. Aðalsteinn m’apprend à la toute fin de l’entretien qu’il est l’éditeur de mon écrivain islandais favori, Gyrðir Elíasson. Je sors suffisamment tard pour rater mon train. Je patiente pour le suivant à la librairie et j’achète les Petites notes quotidiennes (ou presque), de Gustave Roud. Sur le quai de la gare, je lis ce qu’il note à la date du 21 mai (1933, il y a donc très exactement quatre-vingt onze ans) :

Matin : jusqu’au cimetière de V[ucherens] quelques minutes sur le mur du cimetière, sous les feuilles nouvelles des trembles. Puis sur le banc La G[ottaz] avec Olivier qui fume paisiblement sa pipe. J[uliette] et M[arguerite] passent au chemin en robes claires.

Après-midi, avec Madelon tout l’après-midi dans le bois des Sillons, goûter sur la mousse. Je la laisse rentrer à la maison et m’en retourne vers la chapelle et le bois. Au retour, longue causerie avec Olivier qui fauche l’herbe dans le soleil couchant, le visage et les bras nus rougis par la lumière empourprée. Au retour, M[adeleine] me raconte que t[ante] C[lara] est en train d’ »expliquer » le pourquoi de notre séparation. Puis Aline N[icolas] jusqu’à 10 h.

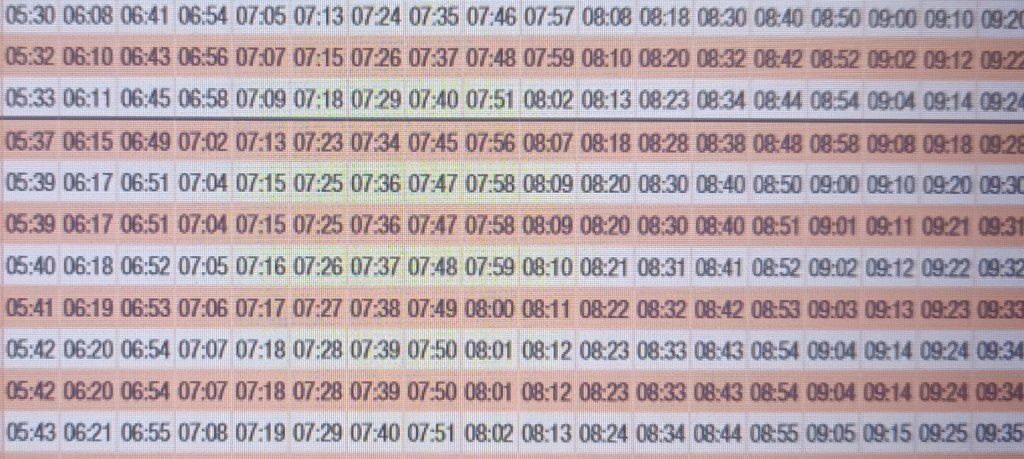

Dans les gares, j’aimais bien collecter les fiches horaires. Aujourd’hui, tout est numérique, c’est plus pratique mais moins satisfaisant.

La voiture déconne, je n’arrive pas à la démarrer, je saute dans un train en vitesse. Je réponds à un sondage dans le train, je pensais qu’il allait s’agir d’horaires, de fréquences et de satisfaction du service, mais les questions concernent surtout le prix, le paiement, les raisons (selon moi) pour lesquelles les personnes fraudent, et ce que j’en pense. Sur le dernier petit segment de la ligne, j’entends l’appel téléphonique éploré d’une vieille dame qui vient de se tromper de train et ne sais pas quoi faire. Je l’aide au terminus à reconsidérer son nouveau trajet : reprendre le même train dans l’autre sens jusqu’à la gare centrale toute proche, descendre et prendre un bus à la gare routière qui l’amènera jusqu’à sa destination, mais avec deux bonnes heures de retard par rapport à ce qu’elle avait prévu. Elle m’écoute mais semble complètement perdue. Il y a un gros problème d’eau sur le quai, ça ruisselle abondamment depuis un poste d’assainissement. Je discute avec deux gars dans les parcs : apparemment c’est le bordel, les feux tricolores du gros carrefour proche sont en carafe, les services techniques sont sur les dents. Depuis au moins quinze jours, deux titres me tournent en tête de façon quasi-obsessionnelle, sans que je puis m’en détacher : Space Oddity, de David Bowie, et Oh Chiquita de Jean-Patrick Capdevielle. Je ne sais pas comment sont rangées les archives musicales dans mon cerveau mais j’aurais deux mots à dire à l’archiviste. Je croise un écureuil dans le parc. C’est toujours le même public lors des rencontres littéraires : des femmes âgées, seules, plus ou moins discrètes. Ma chérie a réussi à démarrer la voiture.

22 mai

J’ai attendu jusqu’à aujourd’hui pour préparer l’atelier de demain, selon la méthode habituelle : laisser les choses se mettre en place d’elles-mêmes. Je passe la matinée à bricoler un journal à partir des textes des élèves. Je suis incapable d’évaluer si ce que j’ai prévu pour la séance nous tiendra deux heures, ou plus, ou moins. Je traduis quelques vieux textes et je les envoie à Aðalsteinn. Je m’apprête à cuisiner les poivrons achetés dimanche au marché, mais je ne les trouve pas dans la cuisine. Pour cause, nous dit le ticket de caisse du maraîcher : nous n’avons pas acheté de poivrons dimanche au marché.

23 mai

J’écoute les discussions des ados dans le train. Je m’amuse de leurs tics de langage « T’sé genre en vérité ça m’dégoûte. » Je me coupe le doigt en détachant le vélo public de sa base. J’arrive à l’heure au collège mais la borne de restitution du vélo refuse de reconnaître le vélo. L’atelier se déroule bien. Je ne m’attarde pas sitôt l’atelier achevé : je n’ai que le temps pour retraverser la ville et attraper mon train. J’arrive en nage à la gare. Le train est annoncé avec un retard de 30 minutes. J’aide une jeune touriste à prendre son billet sur l’automate de la gare, mais à la dernière étape, elle n’a pas de carte bancaire pour payer. Je l’oriente vers les guichets. J’aide un autre touriste, peut-être japonais, à comprendre la situation de pagaille sur le quai, d’autant que le retard de notre train vient d’être relevé à 40 minutes. J’apporte la voiture chez le mécanicien, qui trouve rapidement l’origine de notre fuite d’huile et résout rapidement le problème, moyennant 30 € qu’il me laisse aller chercher en voiture au distributeur car il ne prend pas la carte. J’envoie à mail à Pier, qui ne prend pas très bien le fait de ne pas avoir été retenu pour les ateliers de l’an prochain à l’université. Benjamin rentre du collège et découvre qu’il a perdu ses clés. Nous refaisons immédiatement le chemin inverse, en regardant dans les caniveaux et les haies, sans succès. Sur le retour, nous croisons une copine de Benjamin, qui nous cherchait, et qui sort les clés de son sac, clés qu’elle avait empochées quand Benjamin l’avait transportée sur son porte-bagage.

24 mai

Je sèche sur un article. Avant la réunion, je passe à la papeterie chercher des feutres pour ma chérie, mais, malgré l’abondance, je ne trouve pas la bonne couleur.

Le rendez-vous avec les pigistes tournent à la cacophonie, tout le monde est énervé, c’est fatiguant. Je prépare une tarte aux oignons.

25 mai

À ma grande satisfaction, je constate que Money on the mind, des Villagers a remplacé les titres de Bowie et Capdevielle. Je crains de réactiver la machine rien qu’en mentionnant ces titres. Je ne profite pas de mon passage dans le centre-ville pour aller à la librairie, puisque j’y suis déjà passé hier. À la place, je m’installe dans un café. Le fauteuil est confortable, il n’y a personne, la musique n’est pas trop forte, c’est parfait pour lire une heure en attendant Benjamin. Je poursuis ma lecture tout l’après-midi. La ville est à nouveau en état de siège pour une course pédestre, un triathlon cette fois-ci. Les pollens confirment leur offensive. Ma sœur propose que l’on se voit demain pour la fête des mères. Ça me gâche un peu la fin de journée. Je vais avec de plus en plus de réserve à ces rassemblements de famille, ce sont depuis quelques années des boucles temporelles fermées, où se rejouent les mêmes protocoles et les mêmes ressassements.

26 mai

Ma chérie m’a acheté un croissant. Au loin, on attend le speaker du triathlon hurler dans son micro. Il est à peine 8 heures. J’achète mon petit bouquet pour ne pas arriver les mains vides au goûter de fête des mères de cet après-midi. Je croise les voisines, dont l’une me raconte la ruade que son cheval lui a décoché dans les côtes. Nous allons pointer notre nez sur le front de mer, où ça court. Une dingue hurle des « Alleeeez » d’encouragement au mégaphone tout en étant assise en terrasse pour déjeuner. Nous tournons aussitôt les talons. Pour la fête des mères, j’ai droit à quatre mères : ma mère, ma belle-mère, ma sœur et ma chérie. Je finis la lecture de Courir, de Andrea Marcolongo, un essai sur la course à pied.